山陰の小京都・津和野を訪ねて。和洋の文化が息づく城下町をぶらり

2021年02月08日 公開

和と西洋の文化が入り混じる山陰の小京都・津和野町

山口県との県境に位置する津和野町は、“山陰の小京都”とも言われる旅情にあふれた町並みが魅力のエリア。石畳の通りや細い路地、かつての藩校跡や家老の屋敷など、江戸初期に形成された城下町の町並みがほぼそのまま残ります。

また、長崎から送られた潜伏キリシタンの殉教地でもあり、城下町に溶け込むようにして西洋ゴシック建築の教会も。城下町の歴史のなかに、西洋文化が調和する津和野町では、目に見えるモノから、現代に息づくかつての歴史や文化を知ることができます。

歩いてめぐれる城下町エリアからひと足のばせば、日本五大稲荷のひとつに数えられる神社、300年の歴史を誇る美しい庭園、星のふる里と町内には見どころが点在。最近では、スローな時間を楽しむ体験型ツアーも評判です。

そこで今回は、津和野町を『4つのエリア』に分けて見どころをご紹介。グルメやおすすめのお土産といった名物、伝統的な祭りやアクセスなど、初めての津和野トリップで役立つ情報も含めて、まるっと津和野の魅力をお伝えします!

城下町・津和野は4エリアに分けて旅の計画を

津和野町とひと口に言っても、地区によって歩んできた歴史や文化、観光ポイントもさまざま。今回は大きく4つに分けて、見どころや特徴、交通手段などの詳細を紹介します。

Index

- 【エリア1】殿町通り・本町通り

津和野カトリック教会/安野光雅美術館/津和野町日本遺産センター - 【エリア2】太皷谷稲成神社周辺

津和野城跡/森鷗外記念館・旧宅/道の駅 津和野温泉 なごみの里 - 【エリア3】堀庭園周辺

医食の学び舎 旧畑迫病院/レストラン 糧 - 【エリア4】日原周辺

日原天文台/道の駅シルクウェイにちはら - 津和野町までのアクセスは?駐車場は?

- 津和野に来たら何食べる?お土産は?

- 津和野の四季を彩る

- 津和野インフォメーション

- 紹介したスポットをマップで見る

【エリア1】殿町通り・本町通り

山陰の小京都を代表するメインストリート

津和野でまず訪れておきたい場所がここ。掘割に色鮮やかな鯉が泳ぐ「殿町通り」、商家や酒蔵などが立ち並ぶかつての商業区「本町通り」。いずれも城下町の名残りが深く刻まれた、津和野観光のメインストリートです。日本遺産のまちとしても知られる町並みからは、建物だけでなく、史跡や細い路地など、時の流れも緩やかに往時の文化にふれられます。

津和野駅からも近く、見どころが徒歩圏内に密集するため、のんびりノスタルジーさんぽにもぴったり。5月下旬~6月中旬には花菖蒲、秋にはイチョウの並木と、四季の景観も見ものです。殿町通りは歴史観光、本町通りでは買い物やグルメを楽しむのが定番の楽しみ方となっています。

■ 城下町で異彩を放つ「津和野カトリック教会」

国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定される殿町通り。石畳と白壁の町並みのなか、ひときわ目を引くのがゴシック様式の津和野カトリック教会です。長崎から送られ、その後、乙女峠で殉教した潜伏キリシタンを偲び建てられた町のシンボル。

建物の美しさはもちろん、西洋と日本の文化が調和した礼拝堂も見どころで、全国的にも珍しい畳敷きとなっています。色鮮やかなステンドグラス越しに降り注ぐ陽光とともに、神秘的で厳かな雰囲気に包まれます。そのほか、津和野駅の裏手には、聖母マリアが降臨されたといわれる小さな「マリア聖堂」も。合わせて訪れてみるのもおすすめです。

■ 町を代表する画家のアート空間「安野光雅美術館」

「安野光雅美術館」は地元出身の画家、安野光雅氏の作品を収蔵する美術館で、津和野駅正面にあります。国際アンデルセン賞をはじめ、国内外で数々の受賞歴がある郷土の偉人であり、絵本や風景画、エッセイなど、幅広い分野で活躍。館内では作品展示のほか、昭和初期の教室を再現した「昔の教室」、図書室、ミュージアムショップなども併設されています。

安野氏が描いた作品の中には、地元の風景を描いた作品も多く、現在の風景に重ね合わせながら鑑賞することで、より世界観が広がります。

[スポットリスト]

【エリア2】太皷谷稲成神社周辺

天空の城の城下に、朱塗りの古社や偉人ゆかりの地が点々と

城下町の核となる「津和野城」の歴史は古く、今から700年以上前の鎌倉時代までさかのぼります。西石見地方の守護を任された吉見氏によって築城。明治時代に廃城となるも、現在まで城跡には石垣などが残されています。「津和野城跡観光リフト」に乗って山頂に上がれば、眼下には平野に形成された町並みを一望。

最近では晩秋から早春に見られる雲海が話題で、雲の上に城郭が浮かぶ様子は神秘の絶景です。

津和野城跡がある山の中腹には朱塗りの稲成神社、ふもとには偉人の生家。歴史の古さを物語る見どころが点在しています。メインストリートから離れた場所にあるため、車、または駅前でレンタサイクルを借りて周遊しましょう。

■ 鳥居のトンネルを抜けた先には大願成就の「太皷谷稲成神社」

殿町通り南の参道から続く、約1000本の鳥居を抜けた先に、鮮やかな朱塗りの社殿がお出迎え。こちらは日本五大稲成のひとつに挙げられる「太皷谷稲成神社」で、安永2年(1773)に建立され、2023年で鎮座250年を迎える古社。 願望成就のほか、開運厄除、商売繁盛の神として信仰を集めており、初詣の三が日は過去に約25万人もの人が訪れるほどの賑わいをみせています。

また、油揚げをお供えしたり、きつねのお面のような絵馬を奉納したり、ユニークな参拝方法・授与品にも注目。御朱印のお城版「ご城印」(※2種類)も授与いただけます。参拝時は、千本鳥居からの『徒歩ルート』、社殿横の駐車場直通の『車ルート』の2パターンあり。

■ 偉人ゆかりの地を訪問後は、温泉でひと息

城下町として長きにわたって栄華を極めた津和野町。その歴史の間には、数々の偉人を輩出してきました。なかでも筆頭ともいうべき存在が「森鷗外」。明治を代表する文豪であり、軍医と文学者の2つの顔を持つ津和野のスターです。森鷗外の生誕地には「森鷗外記念館・旧宅」があり、貴重な直筆原稿などの資料が展示されています。

さらにそこからひと足のばした先には、温泉施設を併設した「道の駅津和野温泉 なごみの里」も。せっかくなら地場の味覚が集まる特産品・お土産コーナーものぞいてみましょう。

[スポットリスト]

【エリア3】堀庭園周辺

銅山王の功績を象徴する旧宅と旧病院へ

殿町通り・本町通りから車で約15分の場所に広がる山間部・畑迫(はたがさこ)地区。“銅山王”の異名を持つ豪商・堀家のおひざ元で、その栄華を物語る庭園と旧病院があります。堀家の裏山を借景として取り入れた池泉回遊式庭園は、日本美の粋を集めた傑作。とくに紅葉時期は、もみじが庭園を真っ赤に染めまさに絶景です。

堀庭園のすぐ近くには、堀家が創設した畑迫病院を修理し、一般公開している「医食の学び舎 旧畑迫病院」も。旧堀氏庭園の一部として国の文化財指定され、往時の医療器具やパネルなどが展示されています。館内には季節野菜が主役の ”医食同源" をテーマにしたレストラン「糧」も営業しており、里山のランチスポットとして人気です。

[スポットリスト]

【エリア4】日原周辺

清流・高津川に面した “星のふる里”

町の北側に位置する日原地区では、自然観賞やお土産探しを。日本一の清流と名高い高津川が流れ、天然鮎の特産地としても知られています。川沿いに立つ「道の駅シルクウェイにちはら」では、地元のお土産、豊かな環境が育むジビエや産直野菜なども豊富で、ドライブのひと休みにも最適。裏にある親水広場では川遊びや鮎釣りが楽しめ、より近くに高津川を感じられます。

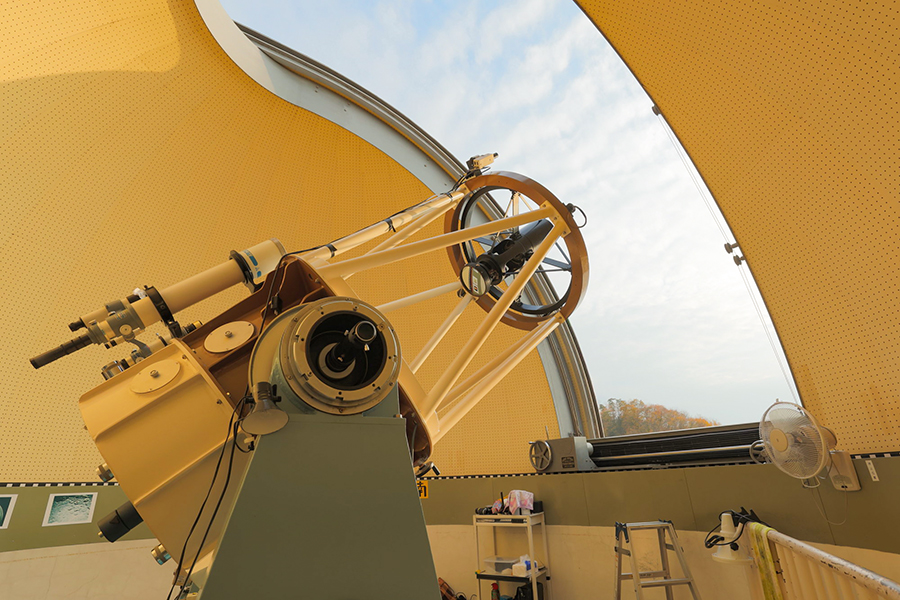

また、日原地区は「星のふる里」の愛称で親しまれ、枕瀬山の山頂にはオレンジ色の外観が印象的な「日原天文台」があります。夜間は巨大望遠鏡で本格的な天体観測が体験でき、併設 された”星と森の科学館" や資料館では、日中でも星や宇宙の魅力を学べます。近くには「枕瀬山キャンプ場」もあり、アウトドアを楽しみながら、夜は天文台で星を眺めるのもおすすめ。

[スポットリスト]

津和野町までのアクセスは?駐車場は?

山口県との県境に位置する津和野町までは車移動が最適です。いずれも津和野駅まで、山口方面からは最寄りの中国道六日市ICから約40分、萩・石見空港からも約40分。島根県の主要観光地・出雲大社からは山陰道経由で約3時間となります。

山口方面からのアクセスは、現役のSL列車「SLやまぐち号」を利用するのもおすすめ。新山口駅から津和野駅まで走るSLで、趣向が異なる客車も魅力的。移動の時間も楽しむことができます。

■駐車場

殿町通り周辺には町営の「JR津和野駅前駐車場」、民間の駐車場「あぜみち高岡通り駐車場」「多胡駐車場」「中央駐車場」など有料駐車場(1日500円)が点在しており観光拠点として便利です。また、土・日・祝日のみですが「津和野町役場 津和野庁舎前」の駐車場も利用できます。

殿町通り・本町通り以外の場所では、ほとんどの施設で無料駐車場を利用できます。

津和野に来たら何食べる?お土産は?

山深いエリアだけに山の幸を使った料理や、高津川で獲れた天然鮎などが楽しめます。なかでもご飯の中に具材を埋めた「うずめ飯」、秋の味覚「芋煮」は郷土料理として町民にも親しまれている一品。

お土産なら外せないのは「源氏巻」。町内複数の和菓子店が製造・販売していて、それぞれに味わいも異なります。また、小さい町ながら造り酒屋が4軒も。地酒も注目しておきたいお土産です。

津和野の四季を彩る

長い歴史がつなぐ津和野の文化。移り変わる自然の営みだけでなく、古くから伝わる伝統行事・神事が人々の心を豊かに彩ります。

[冬]雪景色

山々に抱かれた津和野の冬は度々降雪も。雪化粧をまとう城下町は、まるで水墨画のような風情があります。なお、冬季に車で訪れる際は冬用タイヤの装着が必須。

伝統文化 津和野の鷺舞(動画)

津和野インフォメーション

紹介したスポットをマップで見る